失败了99次,才悟出的国企数字化转型的【三层杀法】

作为一个在数字化转型领域摸爬滚打八年的人,让我告诉你一句实话:在我们这一行,那个靠拍脑袋和跟风就能蒙混过关的时代已经彻底结束了。

过去的玩法就像传统广告一样,好比端着一盆水,漫无目的地泼向企业,祈祷能解决几个问题就行。而新的规则,其实是为每一个痛点量身定制一颗子弹。

这套国企数字化转型策略一共分为三个阶段:点到线,线到面,面到体。现在我们从第一个阶段开始。

第一阶段:向内穿透——我们为你建立企业病历档案

数字化的起点,从来都不是技术方案的瞬间迸发,而是我们在那块冰冷的电脑屏幕前,为你建立企业病历档案的那一刻。我们称之为向内穿透。

它的本质,是让我们成为那个比你更了解企业痛点的陌生人。

我们翻阅你的财务报表,不是为了挑刺,而是在数字中筛选出最隐秘的效率黑洞。你每一次的审批延误,每一个流程卡顿,每一次部门扯皮,都是在帮助我们校准参数。

你看这条成本曲线,其实是我们的宝藏。它可以帮助我们挖掘哪个环节最耗费资源。管理层的每一次抱怨,则告诉我们哪一个流程最需要优化。

我通过这些看似零散的管理问题,捕捉到低效背后的核心症结,然后对症下药,设计出精准的解决方案。

当有一天你感叹"这个系统太懂我们的业务"时,其实在我们看来,这已经成功锁定了第二个阶段。

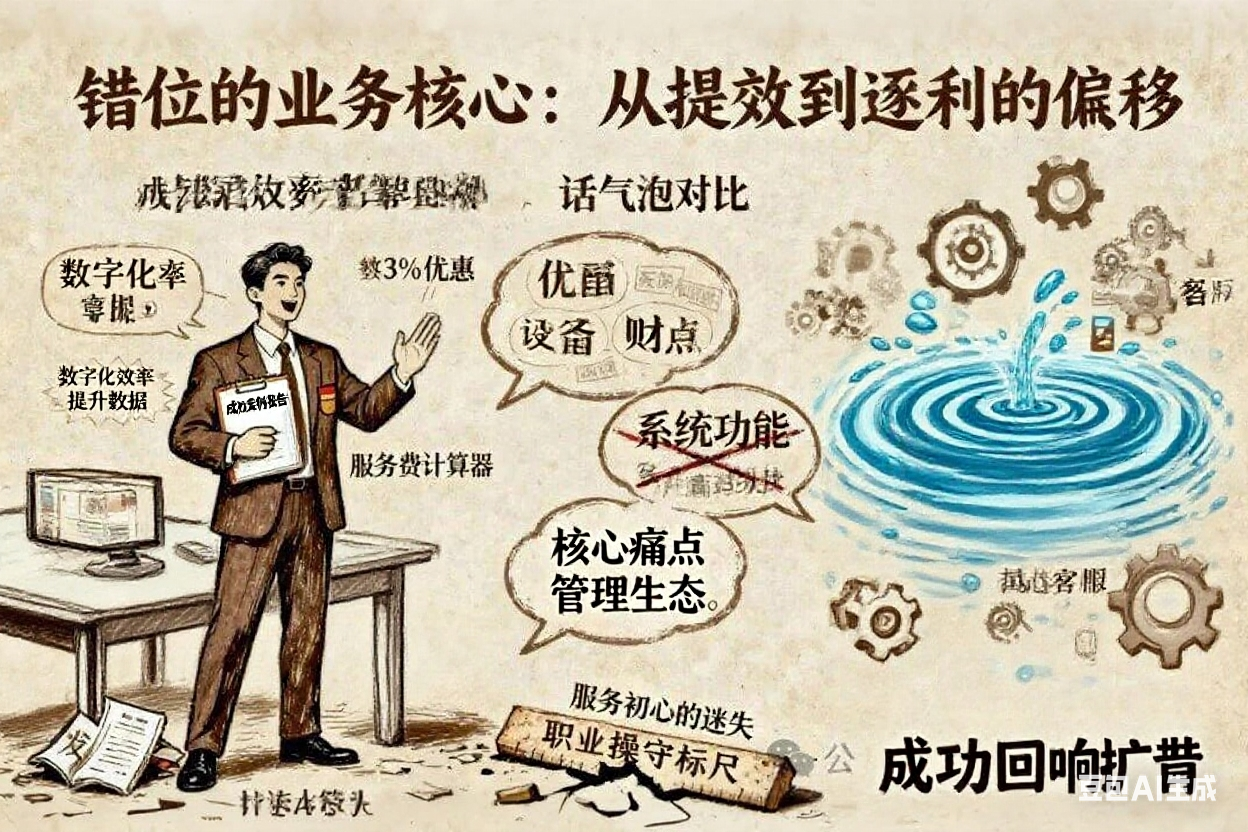

第二阶段:向外辐射——让点连成线,让成功成为我们的复制机器

当痛点一旦被解决,你的企业开始尝到数字化的甜头,效率开始提升,这股改变就会在组织内部被放大,像一道水波纹一样扩散。

我们的第二步,就是追寻这股成功的回响,把它延伸到更广阔的业务领域。

我们从来不盲目扩张。我们要做的,是把你的成功案例提交给整个集团的管理层。让他们看到数字化不是花钱买罪受,而是花钱买效率。

算法会自动在你的各个子公司、各个部门中搜寻定位,然后抵达那些和你拥有相似痛点的业务单元。

我们还记得最早的钉钉吗?那个时候它只是一个扎根在阿里内部的沟通工具。而今天它之所以能够成功转型成为一个企业级的数字化平台,就是因为它的设计者敏锐地察觉到,早期的内部协同需求,恰好契合这个时代企业对高效管理和数字化办公的追求。

于是他们大力鼓励开发者生产多元化的应用,拓展出财务、人事、项目管理、客户服务等板块。结果,它并没有失去核心用户,反而在更广阔的企业群体中形成了一股强势的技术护城河。

同样,我们在帮某区水投集团解决了排班考勤这个核心痛点之后,顺着管理层的反馈,顺着后台数据提供的轨迹,自然地把数字化延伸到了客户服务、设备管理、财务管控这些相邻领域。

因为我们非常清楚地知道,企业的管理痛点往往相互关联。

当然,个别业务的管理逻辑不一定符合理性推导。一个专注供水的部门,可能同时需要处理客服投诉,但别担心,数字化平台早已预判了业务需求的多样性。它用数以千计的功能模块勾勒起了庞大的管理矩阵。

我们要做的,不过是沿着这张矩阵走下去而已。

在这个阶段,我们做的每一个功能其实都是一场有策略的火力侦察。在守住核心应用的同时,逐步开疆拓土,把零散的数字化点连成稳定的管理生态。

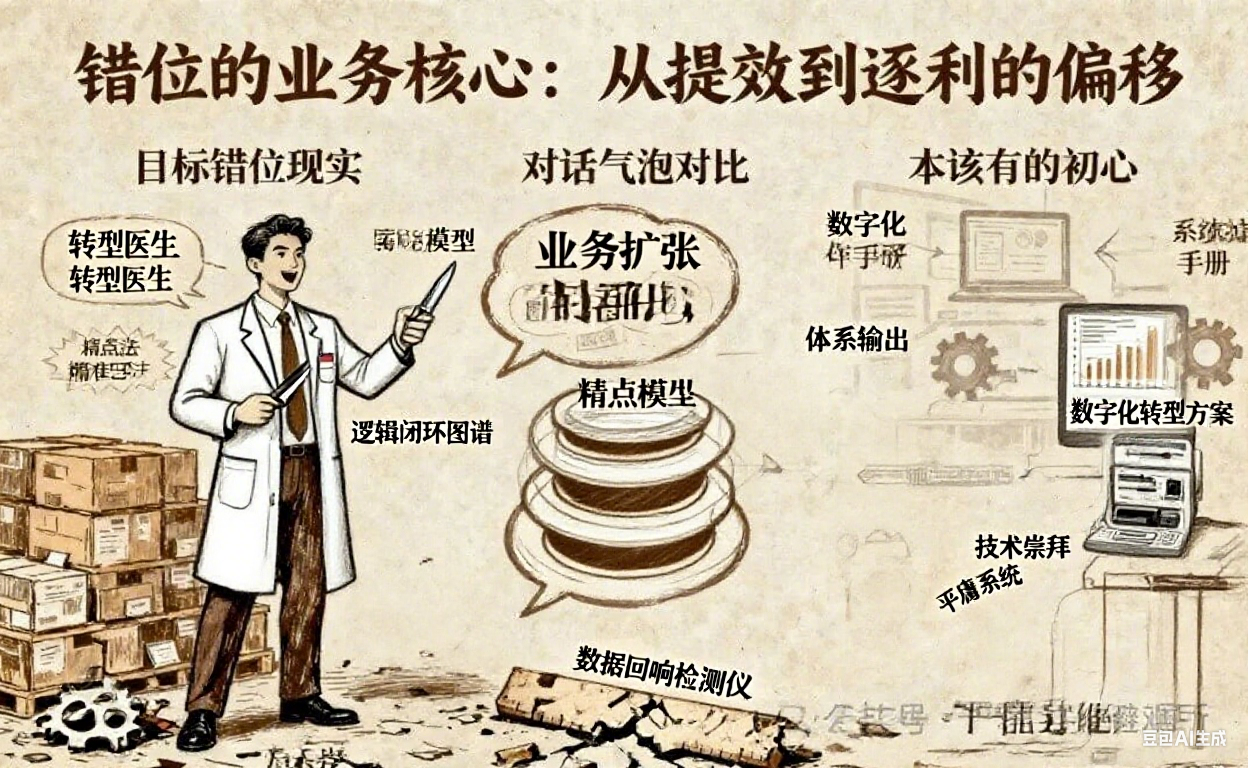

第三阶段:体系入侵——从点到线再到面,我们不再遵守规则,我们成为规则

在这个阶段,我们关注的焦点不再是下一个功能要做什么,甚至不是下一个部门在哪里,而是我们赖以成功的核心能力究竟是什么?

我们能否将它从具体的业务场景中剥离出来,变成一种可移植的、可复制的、可无限延伸的数字化方法论?

如果说第一步是在企业地图上标定一个精确的痛点,第二步是围绕这个痛点建立起一片稳固的解决方案,那么第三步就是将这套从点到面的成功经验抽象提纯,成为一种可以超越任何特定行业的数字化战法。

把握它,要求我们的思维从术的层面上升到道的层面,并且最终完成平台化的跃迁。

这个阶段有点深奥,你耐心听我讲。

第一步:能力的抽象与封装

我们会对过去所有的成功项目进行冷酷的复盘,剥离掉所有偶然的变量,找到那个不变的核心能力。

我最早帮过水务公司做排班,也帮过建投集团做项目管理,教过政府部门优化审批流程。但它们都只是我们打出去的子弹。

我们知道,驱动这些子弹的动力,是把复杂业务进行流程化梳理、数据化分析以及系统化重构的能力。

某知名数字化服务商最早是靠财务软件起家的,但他们的核心能力其实不是记账,也不是报表,而是核心能力其实不是记账,也不是报表,而是从企业混乱的业务流程中捕捉并重构管理逻辑的能力。

而这种能力,也迁移到了他们现在服务的每一个行业中。

我们要做的,其实是把这种核心能力进行提纯,封装成一个清晰的、可被复制的数字化方法论和价值主张。

第二步:跨领域渗透

一旦核心能力被成功提纯,你就不再被单一行业所束缚。你可以带着这个核心武器去入侵任何一个看似不相关的领域。

为什么华为、腾讯这些科技巨头在各自领域口碑一般,但跨界做起政企数字化之后却所向披靡?

其实起关键作用的,并不是他们在原本领域的技术积累,而是因为他们具备数字化转型的核心能力:能梳理复杂流程,会分析数据逻辑,懂系统集成等等。

而我们也可以撕掉水务专家、建投顾问、政务专家这些标签,把核心能力迁移到教育、医疗、制造业,甚至任何需要管理升级的传统行业。

某知名咨询公司最早是一个财务咨询机构,它的转型其实更加具象。它曾经用财务管控的专业能力服务制造业,却在某个节点剥离了行业的表象,把敏锐的管理洞察力这个核心能力迁移到了数字化转型这个新赛道,完成了从财务专家到数字化专家的华丽转身。

你看,这些操作已经和我们的第二步完全不同。它不再是基于相似业务的邻近扩张,而是一种更高阶的能力模式的入侵。

前者是在同一个行业中寻找相似的企业,而后者是带着自己的方法论去到任何一个行业中创造新的解决方案。

最后一步:标准制定权的确立

体系入侵的最终目标,其实是建立行业话语权,或者说成为一个真正的数字化标准制定者。

当你的核心能力在多个不同行业中得到成功验证之后,客户追随的就不再是你提供的具体系统,而是你这个团队所代表的独特方法论和成功案例。

你不再需要猜测企业想要什么功能,因为你的存在本身就定义了一种新的"什么是好的数字化转型合作伙伴"的标准。

你的发展已经摆脱了任何单一技术平台的依赖,因为你的核心价值已经内化成为你和客户之间一种牢不可破的信任纽带。

你就是那个值得被信赖的国企数字化转型合作伙伴。

结语

国企数字化转型的成功,是一门关于精确的科学。

从构建高精度的国企痛点模型,到同心圆式的业务扩张,再到核心能力的体系化输出,每一步都要求我们保持专业的冷静与精准。

是的,这套玩法、冰冷、理性,甚至彻底抹杀了技术崇拜的浪漫。它把每一次感人的效率提升都还原为一次次冷静、耐心、几乎残酷的精确计算。

但我想说的是,在信息爆炸的时代,在管理越发复杂的今天,精准的刀法是我们对国企数字化转型能表达的最大敬意。

与其用一百套平庸的系统去稀释你的预算,不如用一百分的专业为你量身定制一套真正解决问题的国企数字化转型方案。

这不是冷酷,这是专业主义的必然。

真正的数字化专家早已不再向技术祈求万能,我们只相信逻辑的闭环和数据的回响。

*这就是无雀科技的国企数字化转型三层杀法。

*我们不做软硬件系统的搬运工,我们做国企转型的手术医生。*

赞(0)

赞(0)

上一篇

上一篇